Edvard Munch è il protagonista del quarto appuntamento con l’arte contemporanea a Mestre: attraverso opere meno note, ma fondamentali per l’evoluzione artistica del Novecento, la mostra ripercorre le ispirazioni dell’artista e soprattutto l’impatto che Munch ha avuto sull’Espressionismo, ma anche la sua eredità, portata avanti fino ai nostri giorni nostri da artisti che urlano il dolore per gli orrori del mondo.

Mestre (VE), Italia.

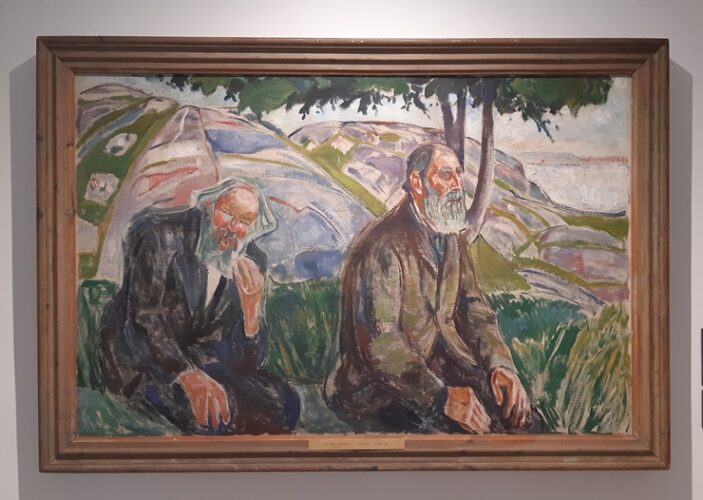

Sopra, Edvard Munch, Due Anziani, 1910ca, olio su tela. In alto con il titolo una sala della Mostra

Quarta mostra post covid al Centro Culturale Candiani di Mestre. Dopo Kandinsky, Chagall e Matisse, il nuovo protagonista dell’autunno mestrino è Edvard Munch (1863-1944). Ancora una volta le avanguardie artistiche del Novecento trovano spazio in quello che diventerà, dopo l’imminente restauro, il nuovo polo dell’arte contemporanea veneziana. Elisabetta Barisoni ha curato questa esposizione con la consueta attenzione all’uomo artista – con le sue inquietudini, i suoi legami, la sua evoluzione personale – ma anche al suo tempo, alle influenze che ne hanno plasmato l’arte e all’eredità che egli ha lasciato agli artisti successivi.

Non è un caso, infatti, che in questa mostra si possano ripercorrere in poche sale i primi, convulsi decenni del secolo scorso attraverso opere che trasudano le ispirazioni dei Secessionisti, gli echi antichi di Goya e Rembrandt, le atmosfere di Van Gogh e Matisse. E non è un caso che l’ultima sala riservi spazio ad artisti più vicini al presente, che devono la loro potenza espressiva a quella rivoluzione espressionista di cui Munch fu protagonista. Perché il dolore, la memoria, la denuncia che hanno ispirato il pittore norvegese non si sono esauriti con lui, ma al contrario sono più attuali che mai. Munch diventa quindi una sorta di guida, la lente attraverso cui leggere l’arte degli ultimi cento anni.

Le 75 opere in mostra provengono in gran parte dalle collezioni di Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna. L’esposizione è infatti parte del progetto di valorizzazione del prezioso patrimonio artistico del Comune di Venezia, che ambisce a coinvolgere tutti i quartieri della città, uscendo dalla sede storica per raggiungere la terraferma. La galleria veneziana possiede quattro opere grafiche di Munch, le quali racchiudono il suo approccio espressionista e invitano a scoprire la sua ricca produzione, che supera ampiamente la sua opera più iconica. Importanti prestiti sono stati ottenuti da altre prestigiose istituzioni, tra cui il Prins Eugens Waldemarsudde di Stoccolma, il Belvedere di Vienna, la Pinacoteca nazionale di Bologna.

Edvard Munch, L’urna, 1896, litografia

La mostra

Sette sezioni compongono questo viaggio alla scoperta di Munch, di ciò che lo ha ispirato e di ciò che egli ha ispirato. Il visitatore viene accolto da un dialogo tra il celebre artista norvegese e il connazionale Aksel Waldemar Johannessen (1880-1922), meno noto, ma altrettanto coinvolto nella ricerca interiore, nei tormenti personali e nei fermenti postimpressionisti. Le due sezioni successive presentano due Secessioni tedesche, due laboratori artistici di rottura con il passato e slancio verso il futuro.

La Secessione di Monaco del 1892 unisce Simbolismo, Jugendstil e Postimpressionismo e attrae numerosi artisti, tra cui gli italiani Arturo e Alberto Martini. Sei anni dopo sarà la volta della Secessione di Berlino, in risposta al rifiuto degli ambienti accademici verso le ormai irrefrenabili avanguardie. Fu proprio la chiusura della mostra di Munch al Verein Bildender Künstler della capitale tedesca, dopo solo una settimana dall’apertura, a dare la spinta definitiva a questo movimento di protesta.

La quarta e la quinta sezione presentano la profondità espressiva del Simbolismo: come si intuisce dal nome, il Simbolismo rifiuta il realismo nelle rappresentazioni a favore di immagini allusive e visionarie che aprano una finestra sull’interiorità dell’artista. La corrente belga e quella italiana mostrano diversi modi di esternare e tradurre in arte i travolgenti mondi interiori degli artisti. La sesta sezione è l’Espressionismo tedesco: il lavoro di Munch nella grafica è fondamentale per stimolare i giovani artisti mitteleuropei a riscoprire la xilografia e le tecniche incisorie nelle loro opere, che nel dopoguerra traducono il trauma collettivo in immagini crude e violente. La mostra si chiude con L’Urlo contemporaneo, una sala dedicata alle istanze espressioniste più vicine ai giorni nostri, agli artisti che, raccontando esperienze dirette e orrori della storia, continuano a lanciare un grido di dolore e di denuncia.

Edvard Munch, Vampiro, 1895, litografia a colori

INFO

MUNCH. La rivoluzione espressionista

A cura di Elisabetta Barisoni

Centro Culturale Candiani – 3° piano

Piazzale Luigi Candiani 7, Venezia

30 ottobre 2025 – 01 marzo 2026

Da martedì a domenica 10:00 – 19:00

Ingresso libero previa registrazione online

Ulteriori informazioni: www.muvemestre.visitmuve.it

Photo Marta Covre. Courtesy of MUVE a Mestre