Dal 9 ottobre al 30 novembre 2025, Fondazione Nicola Trussardi e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine presentano Fata Morgana: memorie dall’invisibile, una mostra dove dominano estasi, apparizioni e visioni medianiche, restituendo la potenza immaginativa di esperienze capaci di ridefinire i confini stessi dell’arte.

Milano, Italia.

Dal 9 ottobre al 30 novembre 2025, Fondazione Nicola Trussardi e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine presentano Fata Morgana: memorie dall’invisibile, una mostra ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi per Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, a cura di Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini.

La mostra, a ingresso gratuito, segue il filone e il successo di importanti progetti espositivi organizzati dalla Fondazione Nicola Trussardi in collaborazione con altre istituzioni milanesi, che hanno segnato la vita culturale della città negli ultimi vent’anni: La Grande Madre, in scena a Palazzo Reale nel 2015 e promossa da Comune di Milano | Cultura, e La Terra Inquieta, alla Triennale Milano nel 2017, in collaborazione con Fondazione Triennale di Milano.

Palazzo Morando

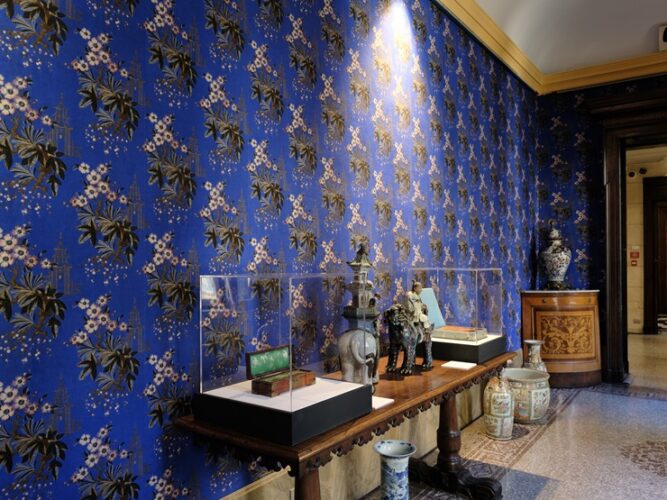

Fata Morgana: memorie dall’invisibile è pensata dalla Fondazione Nicola Trussardi appositamente per gli spazi di Palazzo Morando e prende forma proprio dal dialogo con il palazzo, elegante edificio barocco situato nel cuore del Quadrilatero della Moda, e con la sua storia e la sua collezione.

Palazzo Morando non è solo uno spazio espositivo, ma il cuore concettuale della mostra, che diventa così un dialogo tra l’eredità della Contessa e le ricerche artistiche che, dall’Ottocento a oggi, hanno sondato il mistero dell’invisibile.

La figura mitologica di Fata Morgana

Il titolo del progetto evoca la figura mitologica di Fata Morgana, personaggio leggendario del ciclo arturiano, custode di segreti e illusioni, spesso associata a luoghi misteriosi come l’isola di Avalon, terra di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Nell’immaginario collettivo è una maga potente – ora benevola, ora spietata – capace di incantesimi, sortilegi e inganni, ma anche, nelle interpretazioni più recenti, una donna libera, indipendente e anticonformista, che vive senza piegarsi alle regole imposte dalla società.

Il poema Fata Morgana di André Breton

La mostra trae ispirazione dal poema Fata Morgana, che André Breton compose nello stesso 1940, durante il suo esilio a Marsiglia, in fuga dall’avanzata nazista. In quelle pagine visionarie, tra apparizioni improvvise e oracoli enigmatici, Breton evocava un altrove in cui visibile e invisibile si confondono, dove sogno e realtà si intrecciano fino a dissolvere i loro confini.

L’esposizione

Attraverso più di duecento opere tra dipinti, fotografie, film, documenti, disegni, sculture e oggetti rituali, la rassegna compone una costellazione di settantotto figure – medium, mistiche, visionarie, artiste e artisti contemporanei – che hanno tentato di aprire varchi tra il mondo terreno e dimensioni invisibili. L’esposizione indaga le contaminazioni tra arti visive e misticismo, fenomeni paranormali, spiritismo, esoterismo, teosofia e pratiche simboliche, mostrando come ricerche considerate eccentriche o marginali abbiano avuto la forza di scardinare convenzioni consolidate, ridefinendo il ruolo dell’arte nella società.

Atlante dell’invisibile

Ne emerge un vero e proprio atlante dell’invisibile, popolato da estasi, apparizioni e visioni medianiche, che restituisce la potenza immaginativa di esperienze capaci di ridefinire i confini stessi dell’arte. Lontana dal voler dimostrare la veridicità del soprannaturale, Fata Morgana racconta invece come, tra Ottocento e contemporaneità, queste pratiche abbiano rispecchiato ansie e desideri collettivi, interrogando i rapporti tra conoscenza e mistero, fede e scienza, memoria e immaginazione.

Sedici tele di Hilma af Klint

Al centro del percorso è presentato un corpus raro e prezioso – espostoper la prima volta in Italia – di sedici tele di Hilma af Klint (1862–1944), pittrice svedese che, guidata da esperienze medianiche e sedute spiritiche, intraprese a partire dal 1906 un cammino radicalmente innovativo, dando forma a un linguaggio artistico astratto e simbolico del tutto originale, sviluppato ben prima degli esperimenti di Wassily Kandinsky e Piet Mondrian, tradizionalmente riconosciuti come pionieridell’astrazione. Le opere di af Klint, rimaste celate per decenni secondo la volontà dell’artista stessa, rappresentano oggi uno dei capitoli più enigmatici e rivoluzionari della storia dell’arte moderna: testimonianze di un’arte concepita come trascrizione visiva di messaggi ultraterreni, di forze invisibili e immateriali che trovano nella pittura un canale privilegiato. In esse si intrecciano geometrie cosmiche e motivi organici, visioni astrali e simbologie spirituali, dando vita a una cosmologia pittorica che anticipa le grandi rivoluzioni dell’arte del Novecento e che soltanto negli ultimi anni ha trovato pieno riconoscimento internazionale.

Altre figure storiche

Le tele di af Klint diventano fulcro e catalizzatore di un dialogo che si estende ad altre figure storiche che, in epoche diverse, hanno sondato gli stessi territori. Tra queste, Georgiana Houghton, che già nel 1871 esponeva a Londra i suoi acquerelli astratti realizzati sotto la guida di spiriti guida, sfidando il pubblico vittoriano con immagini che non trovavano alcun paragone nell’arte del suo tempo. O Annie Besant, teosofa e attivista, che insieme a Charles Leadbeater sviluppò il concetto delle “forme-pensiero”, diagrammi visivi delle energie mentali destinati a influenzare profondamente la sensibilità di artisti e intellettuali di inizio Novecento. A queste si affiancano le opere di Emma Kunz, visionaria guaritrice svizzera, che tracciava grandi diagrammi geometrici utilizzandoli come strumenti terapeutici per diagnosticare e curare malattie, e le fotografie di Eusapia Palladino, celebre medium napoletana la cui fama attraversò l’Europa di fine Ottocento attirando l’attenzione di scienziati e studiosi come Cesare Lombroso e i coniugi Curie. Il percorso incontra poi l’opera monumentale di Augustin Lesage e le architetture immaginarie di Fleury-Joseph Crépin, entrambi autodidatti e di umili origini, che dichiaravano di essere guidati da voci ultraterrene nel realizzare tele rigorosamente simmetriche, costellate di costruzioni fantastiche e simboli sacri, come se ogni quadro fosse un tempio o una cattedrale eretta per ordine degli spiriti.

Artisti moderni e contemporanei

Queste voci pionieristiche, poste ai margini della storia ufficiale dell’arte, dialogano in mostra con una costellazione di artisti moderni e contemporanei che hanno esplorato le stesse tensioni con linguaggi radicalmente diversi. I film sperimentali di Maya Deren, con le loro atmosfere oniriche e ipnotiche, e di Kenneth Anger, con i loro riferimenti esoterici e rituali magici, aprono il percorso verso l’era del cinema come strumento visionario. Le fotografie di Man Ray e Lee Miller, figure centrali del Surrealismo, restituiscono un immaginario ambiguo e perturbante, sospeso tra desiderio, inconscio e spiritualità.

Accanto a loro, le visioni dissacranti e carnali di Carol Rama, le architetture in legno trasformate in cattedrali intime di Louise Nevelson, e le pratiche ironiche e militanti di Chiara Fumai, che attraverso la performance ha evocato e rianimato figure di medium e sensitive del passato, ribaltano con forza lo sguardo sulla storia e sul femminile.

La generazione più recente

Infine, una generazione più recente di artiste e artisti – da Judy Chicago, con la sua astrazione femminista, a Kerstin Brätsch, che reinterpreta le tradizioni esoteriche attraverso pitture monumentali e gestuali; da Marianna Simnett, che esplora i territori della trance e del corpo estatico, ad Andra Ursuţa, che attraverso immagini spettrali e apparizioni fotografiche interroga la presenza dell’oltre-naturale; fino a Diego Marcon, Giulia Andreani e Guglielmo Castelli – amplia il discorso con nuove forme e nuove narrazioni, mostrando come il fascino dell’invisibile continui a esercitare un ruolo centrale nella pratica artistica contemporanea.

Il catalogo

Fata Morgana: memorie dall’invisibile è accompagnata da un catalogo a cura di Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini, pubblicato in edizione bilingue italiano e inglese da Electa (collana Pesci Rossi). Il volume, concepito come un vero e proprio atlante dell’invisibile, in 248 pagine raccoglie 87 immagini a colori che illustrano le opere in mostra, affiancate da testi monografici e approfondimenti dedicati a tutte le artiste e gli artisti presenti.

Il catalogo, con prefazione di Beatrice Trussardi, raccoglie un testo dei tre curatori Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini, i saggi di Jennifer Higgie, scrittrice e critica che ha molto lavorato sulle donne nella storia dell’arte, Vivienne Roberts, esperta d’arte medianicae Julia Voss, storica dell’arte e biografa di Hilma af Klint. L’edizione è inoltre arricchita dalla traduzione del poema Fata Morgana di André Breton che intreccia storia, arte e misticismo.

INFO

Per informazioni e dettagli, consultare www.fondazionenicolatrussardi.com

Photo Courtesy of Palazzo Morando. Lara Facco Ufficio Stampa